瑞光院はもと上京区堀川頭今宮御旅所下る瑞光院前町に所在し,現在地へは昭和37年に移転。江戸時代初期に因幡国若桜藩主(のち讃岐国丸亀藩主)山崎家が一寺を建立,藩祖山崎家盛(1567〜1614)の院号瑞光院殿から瑞光院と命名された。明暦3(1657)年に山崎家が廃絶すると瑞光院もまた廃寺となった。のちに播磨国赤穂藩主浅野内匠頭長矩(1665〜1701)の妻が瑞光院二世陽甫宗隣と叔父姪の間柄で,かつこの地が遠祖浅野長政の邸宅地であったことから,浅野家の武運長久祈願寺として再興された。元禄14(1701)年の松の廊下事件で長矩が切腹したのち,院主宗湫禅師は赤穂藩家老大石良雄と謀りその衣冠を境内に埋めて供養塔を建てた。浪士切腹ののち,その遺髪は境内に埋められ,上に遺髪塚が建てられた。しかし文政年間に火災に遭い荒廃に帰し,有志により仮殿が建てられ再興された。

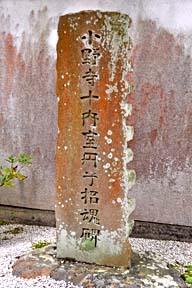

赤穂浪士のひとり小野寺十内(1643〜1703)の妻丹(?〜1703)は,夫の切腹後,西方寺(現京都市左京区)に夫の墓を建て,ひそかに江戸泉岳寺から夫の首を掘り起こし西方寺に葬った。そのあと食を断ち自死したと伝える。丹の墓は本圀寺塔頭了覚院に建てられたが,了覚院が廃寺になったあと,富岡鉄斎が墓を引き取ろうとして果たさず,瑞光院にこの招魂碑を妻春子の名で建立したという。

以上同寺の履歴と招魂碑建立の経緯は田中緑紅『忠臣蔵名所』(1958年京を語る会刊)に依拠するところが大きい。なお丹は寛政2(1790)年刊『近世畸人伝』にも大きくとりあげられ,貞女の範と賞揚されている。

|