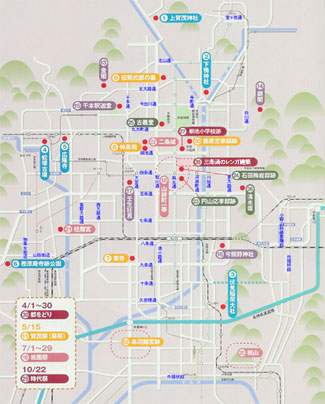

| 延暦13(794)年の平安遷都以来,京都は日本有数の都市であり続けてきました。 都市がつくられるよりも前から豊かな文化がはぐくまれていた京都には,平安遷都以後になると多くのひとびとが生活するようになり, さまざまな文化が形作られました。 さらにそれは,時代の移り変わりと共に変化し,次々と新しい様相をみせていきました。千年の古都京都は,文化の都でもあったのです。 京都における文化の移り変わりを簡単に説明すると,次のように6つの時代に分けることができます。 右の地図には,各時代の文化と関係の深く,現在もわたしたちが目にすることのできる遺跡や行事などの中から, 代表的なものを表示しました。 右の地図をクリックすると、拡大図が開きます→ |

|

| 1.遷都以前の文化(奈良時代まで)

京都盆地には,旧石器時代からひとびとの営みが残されており,縄文時代・弥生時代の遺跡も盆地のあちこちから見つかっています。上賀茂神社・下鴨神社を支えた賀茂県主のひとびとは,在来系氏族の代表といえます。また古墳時代には,秦氏・八坂氏といった渡来系の氏族も姿を見せはじめ,古代氏族の活動が活発になってきます。 なかでも秦氏一門は,葛野大堰による灌漑,広隆寺・樫原廃寺といった寺院の建立,蛇塚のような巨大な古墳の築造といったさまざまな活動を通じて嵯峨野を開発しました。また秦氏は,深草にも勢力を有していて,伏見稲荷大社もその活動の成果の一つです。古代氏族の活動は,出雲路・太秦などの地名として現在にも残っています。 〔関係地〕 |

2. 貴族文化の確立(平安遷都〜鎌倉時代中期)

桓武天皇が784年に長岡遷都,794年に平安遷都を実施し,京都盆地は急速に開発が進みました。その際には,当時の先進文化であった中国・唐の文化を積極的に導入し,平安京内に東寺・神泉苑をもうけ,漢文学がもてはやされました。 ところが9世紀半ばから,和歌・仮名文字・十二単に代表される「国風文化(王朝文化)」へと傾斜していき,生活様式にも仏教・陰陽道の影響が強くなってきます。この傾向は次第に高まり,10〜11世紀には紫式部・清少納言・安倍晴明たちの活躍に知られるように,それが全盛期を迎えました。宗教面では浄土信仰・末法思想が広がり,源信・空也たちが活躍し,法成寺や平等院が造営されました。 12〜13世紀になると,鴨東・鳥羽の開発が進み,鳥羽には鳥羽離宮,白河には六勝寺が造営され,七条には三十三間堂(千体観音仏)が作られます。文学面でも藤原定家が「新古今和歌集」を撰ぶなど,平安貴族の文化が継承されていました。 〔関係地〕 |

| 3.武家文化の展開(鎌倉時代中期〜室町時代中期)

13世紀になると,京都の町にも多くの武士が生活するようになり,民衆の活動もさかんになってきます。宗教の分野でも,法然・親鸞らがいわゆる浄土宗・浄土真宗の布教を始め,建仁寺・東福寺といった禅宗寺院の創設が続きました。そして14世紀になると,貴族の文化を基調としながらも,武士や民衆の活動に彩られた文化があらわれ,金閣・銀閣に象徴される,いわゆる北山文化・東山文化へとつながっていきます。 この時代には,文化を担う階層が広がり,貴族や武士だけではなく,ほとんど全階層のひとびとが文化活動に関与するようになってきます。また,武士を中心に禅宗が広まり,南禅寺をはじめとする五山の僧侶がさまざまな分野で活躍しました。さらには,観阿弥・世阿弥による能をはじめ,書院造・茶湯といった,現在でも日本文化を代表している要素があらわれました。 〔関係地〕 |

4.都市文化の成立(室町時代後期〜江戸時代初期)

15世紀後半になると,京都の町は上京と下京の二つに分かれて凝縮し,町人・武士・公家といった多様なひとびとがその狭い範囲内で生活するようになりました。文化活動にもその影響があらわれ,彼らは共に文化活動をいとなむことにより,都市ならではの文化が成立してきます。とくに下京では,町のひとびとによって祇園祭の巡行が行われたり,市中に居宅を構え,茶湯を楽しんだことが知られています。なお茶湯はこの後,千利休によって更に追求され,わびさびの世界へとつながってきました。 16世紀末になると,都市改造により発展・拡大した京都・伏見には,各地から多様な文化が集結しました。その結果,伏見城・聚楽第に代表される絢爛豪華で大規模な建造物や,外来文化(南蛮文化)の影響をうけた文物があらわれます。この傾向は17世紀にも続き,二条城や桂離宮などが新たに築かれ,多くの社寺が復興されました。一方,こうした政治権力による文化創造とは反対に,町人の中からも,本阿弥光悦・俵屋宗達といった文化人が登場してくるようになります。 〔関係地〕 |

| 5.町人文化の成熟(江戸時代中期・後期)

17世紀初頭まで,京都は日本唯一の大都市でしたが,政治都市・江戸と商業都市・大坂の発展がめざましくなった17世紀後半には,江戸・大坂と並ぶ「三都」の一つとなり,文化都市,特に学問と観光の都市という色合いを濃くしていきました。 このころの京都では,貴族・武士に代わって町人が文化の主要な担い手として成長してきます。町なかには石門心学の講舎や,古義堂のような儒学を学ぶ塾が散在し,円山応挙をはじめとする絵師や茶・花・能の家元といった芸術(芸能)に携わるひとびとがあちこちに居住していました。また,このころから刊行されていく名所案内記や大絵図では,郊外の社寺をはじめとする各種の名所が紹介されています。清水焼・伏見人形・京扇子といった土産物もこのころに確立し,観光都市としての姿が明確にあらわれます。 〔関係地〕 |

6.西欧文化の導入(明治以降)

元治の大火(1864年)と東京遷都(1869年)という二つの衝撃から立ち直るため,京都は積極的に近代化を図っていきました。小学校や美術学校・大学といった教育施設や,勧業場・織工場といった殖産興業施設の建設はその代表的なものです。また一方では,フランスへの職人留学や海外博覧会への出品,外国人技術者としてワグネルを招聘するなど,直接に欧米文化と接触を試みた取り組みも多くありました。 こうした試みの結果,琵琶湖疏水が建造された京都の街には電灯がともり,市電が縦横にめぐらされます。また三条通にはレンガ造りの建物が並び,鴨東には博覧会場や京都大学などの近代施設が次々と建てられました。このような取り組みを通じて,京都は世界的な観光都市として知られるようになり,それにしたがって「古都」のイメージが創られていきました。 〔関係地〕 |